こんにちは。

ウィークエンド・マヌの進捗です。

さすがに2日じゃ完成しないわ!

と早くも泣きが入りました(^^;

車体はこんな感じで補強材を入れています。台枠にそのまま載せる形になるので裾の補強材は車体下端に合わせて貼り付け。ここにタップを立てて台枠と結合する予定なので4×4mmと通常より太めのヒノキ材を使っています。

短い車体のくせに垂直方向のそり防止の補強材がやけに多いと思うかもしれませんが、車内がほとんど見えないのをいいことにいっぱい入れてしまいました。。

![]()

箱にした状態。こちらは炭庫側で細長いドアが片寄せてつきます。

![]()

水タンク側です。タンクは2分割で中央にドアがつきます。ドアの形状は画像検索で出てきた某模型の写真を参考にさせていただきました。

![]()

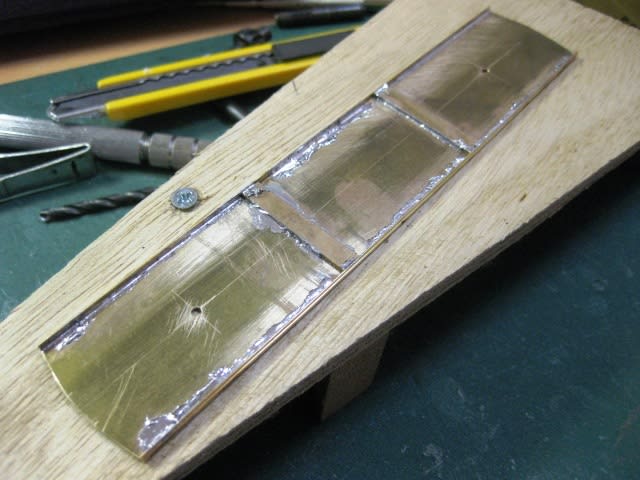

台枠はなんと当工場では珍しい真鍮製です。手元に適当な厚さの木材がなくプラでは強度が出ないと思ったので一念発起しました。EF62の組み立てに際して80Wのコテを買ったので、最近はなにかとハンダ付けの機会が増えています。

メインの床板はt0.5mm。これでは薄いので両サイドに補強(側梁)を入れますが、写真に見えているのは「段付雨樋」です。これもあり合わせのもので幅が1.5mmで適当だったのと、実車の台枠も少し段がついて見えるので採用しました。

![]()

床板にはt1.0×5mmの真鍮帯板を2枚、枕木方向にあらかじめハンダ付けしておきます。これは補強の意味もありますが、ご覧のように木片でサンドイッチして段付雨樋を垂直につけるための準備です。

![]()

側梁がついた状態の台枠。ハンダが山盛り流れてますが、練習も兼ねているので大目に見てやってください(^^;

![]()

そしてこれだけではまだ撓んでしまうので、床上側に先ほどと同じt1.0×5mmの真鍮帯板を垂直にハンダ付けして強度を確保します。両端はデッキ構造ですが、炭庫と水タンクで隠せるため、ほぼ車体全長にわたって補強することができました。このやり方に気付いたのは床板の真鍮板をせっせと切り出した後で、先に気付いていれば、プラ板主体の台枠として大幅に時間短縮できたのになぁと後悔。まあ真鍮加工の練習になったのでよしとしますか。。

![]()

試しに台車を履かせてみます。まだ床高さの厳密な調整をしていないのですが、日光の「木製床用マクラバリ」をそのまま使っているので側梁の下端はぐっと下がった位置にきます。果たして台車は当たらないのか?

![]()

R610のカーブを通した状態がこれ。側梁と台車上部のすき間は0.5mmくらいで辛うじてクリアできていますが、凹凸や捻じれのある当レイアウトの走破性は気になるところです。

![]()

車体はその後サフェ吹きを終わってこの状態。炭庫や水タンクは何とか今日中にできそうですが、デッキの手すりとか屋根上のディティールなど、まだ重い工作が結構ありますね(^^;

![]()

よろしければ1クリックお願いします!

![にほんブログ村 鉄道ブログ 鉄道模型へ]() にほんブログ村

にほんブログ村

ウィークエンド・マヌの進捗です。

さすがに2日じゃ完成しないわ!

と早くも泣きが入りました(^^;

車体はこんな感じで補強材を入れています。台枠にそのまま載せる形になるので裾の補強材は車体下端に合わせて貼り付け。ここにタップを立てて台枠と結合する予定なので4×4mmと通常より太めのヒノキ材を使っています。

短い車体のくせに垂直方向のそり防止の補強材がやけに多いと思うかもしれませんが、車内がほとんど見えないのをいいことにいっぱい入れてしまいました。。

箱にした状態。こちらは炭庫側で細長いドアが片寄せてつきます。

水タンク側です。タンクは2分割で中央にドアがつきます。ドアの形状は画像検索で出てきた某模型の写真を参考にさせていただきました。

台枠はなんと当工場では珍しい真鍮製です。手元に適当な厚さの木材がなくプラでは強度が出ないと思ったので一念発起しました。EF62の組み立てに際して80Wのコテを買ったので、最近はなにかとハンダ付けの機会が増えています。

メインの床板はt0.5mm。これでは薄いので両サイドに補強(側梁)を入れますが、写真に見えているのは「段付雨樋」です。これもあり合わせのもので幅が1.5mmで適当だったのと、実車の台枠も少し段がついて見えるので採用しました。

床板にはt1.0×5mmの真鍮帯板を2枚、枕木方向にあらかじめハンダ付けしておきます。これは補強の意味もありますが、ご覧のように木片でサンドイッチして段付雨樋を垂直につけるための準備です。

側梁がついた状態の台枠。ハンダが山盛り流れてますが、練習も兼ねているので大目に見てやってください(^^;

そしてこれだけではまだ撓んでしまうので、床上側に先ほどと同じt1.0×5mmの真鍮帯板を垂直にハンダ付けして強度を確保します。両端はデッキ構造ですが、炭庫と水タンクで隠せるため、ほぼ車体全長にわたって補強することができました。このやり方に気付いたのは床板の真鍮板をせっせと切り出した後で、先に気付いていれば、プラ板主体の台枠として大幅に時間短縮できたのになぁと後悔。まあ真鍮加工の練習になったのでよしとしますか。。

試しに台車を履かせてみます。まだ床高さの厳密な調整をしていないのですが、日光の「木製床用マクラバリ」をそのまま使っているので側梁の下端はぐっと下がった位置にきます。果たして台車は当たらないのか?

R610のカーブを通した状態がこれ。側梁と台車上部のすき間は0.5mmくらいで辛うじてクリアできていますが、凹凸や捻じれのある当レイアウトの走破性は気になるところです。

車体はその後サフェ吹きを終わってこの状態。炭庫や水タンクは何とか今日中にできそうですが、デッキの手すりとか屋根上のディティールなど、まだ重い工作が結構ありますね(^^;

よろしければ1クリックお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村