毎年のことながら年度末進行で模型をいじる時間がなかなか取れません。仕掛り品箱を順ぐりに開けてはニヤニヤ、ヒヤヒヤ?するぐらいが精々なのですが、時としてその仕掛り品にロックオンしてしまうこともしばしばです。先日の115系0番台しかり、京王2010系しかり、前回の「メルヘンズーム」しかり・・・です。

そしてついに大物にロックオンしてしまいました。E353系「あずさ・かいじ」であります。前面貫通路カバーの微妙なカーブをどう表現したものかで悶々としているうちに沙汰止みになってしまいました。

![]()

(基本+付属の12連「あずさ38号」/2024.4.28、中央本線甲府駅にて)

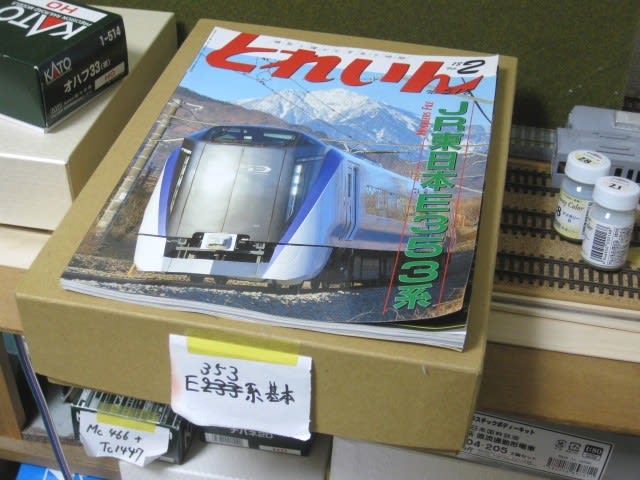

久しぶりに優良有害参考図書「とれいん」なんぞを引っ張り出し・・・

![]()

動力系を中心にパーツの多くを他へ流用してしまったのですが、幸いなことに台車はすべて(基本編成9両分)残っていたので、無謀を承知のうえで付属3連を加えたフル12連を目標に再スタートを切りました。えらいこっちゃ。。。

![]()

独特の裾絞りはモックアプで検証済み。

![]()

何で再着火したかというと前面貫通路カバーの成形に一定の手ごたえをつかんだからです。以前はスプーンでペーパーをサンドイッチプレスしたらどうか、スプーンにポリパテを盛ったものをゴリゴリ成形したらどうか・・・などなど試してみたもののパッとしなかったのですが、シンプルにプラ板を挟んで熱を加えたらできるような気がしてきてトライしてみました。

t0.5プラ板を適当な大きさに切ってスプーンに挟みます。実は以前にもこの方法はやったことがあるのですが、t1.0という厚板でやったのでうまくいきませんでした。その時は基本9連を念頭にしていて貫通路を開くという発想がなかったため厚板を使ったのですが、付属編成を連結するとどうしてもカバーをパッカーン!しなくてはなりません。そのため薄板に変更したのですが、それがいちるの望みにつながりました。

![]()

沸騰させたお湯にプラ板をサンドイッチしたスプーンを漬けて15秒ほど置きます。ちなみに器はみんな大好き「峠の釜めし」の釜です。どうしても先端が開きがちになるのでフォークで2枚のスプーンを挟んだりして圧着しました。さすがに指を熱湯に入れるわけにいかないので。。

![]()

お、これはいい感じでは?♪ カドを落としたのはなるべく均一に力が加わるようにするためです。

![]()

前頭部のラフ画です。貫通路カバーはなんとか先が見えたけどキャブ周りがノープランというのが何とも。。ちなみにこのカバーは「開閉式」とはせずに、連結した状態ではKATOのNゲージ方式で「パッカーン状態の別パーツを貼り付ける」予定です。この方法、実にシンプルでいいですね。まさに目からウロコ的な方法です。

![]()

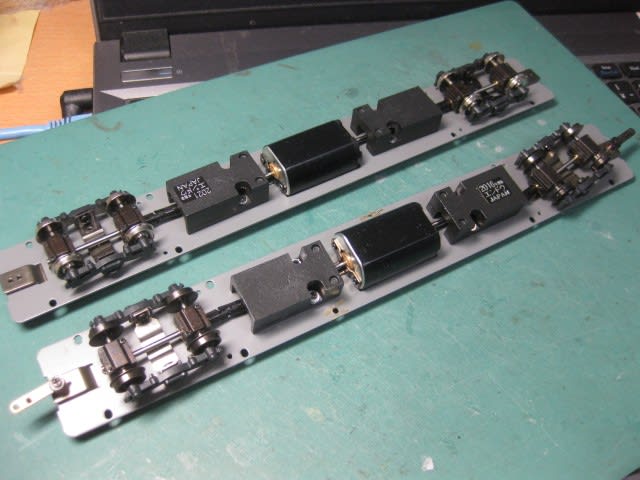

縦型モーターの485系をMP化しようとしたものなど、転用していた下回りパーツを再び呼び寄せてとりあえず基本編成用の動力ユニットが完成しました。

![]()

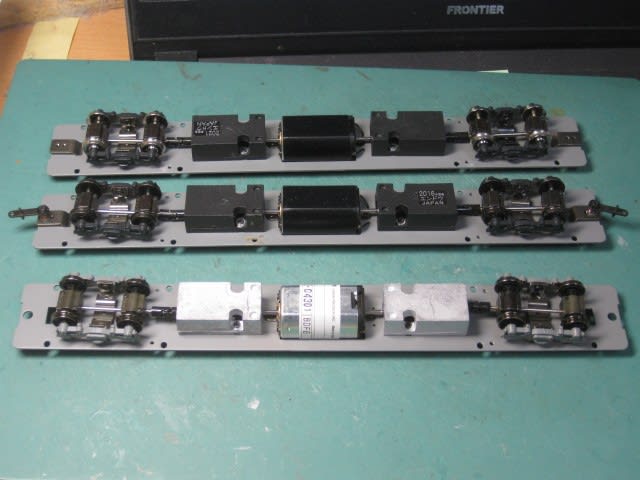

付属編成分はWB26mmのIMONギヤなどいくつかは手持ちで揃いましたが、台車(エンドウDT64/TR249)や床板などを新たに購入し・・・

![]()

無事3両分の動力ユニットを確保。車輪は普通のメッキ、黒染め、波打ちと三者三様ですが、銀ピカ車輪を塗ってしまえばワカラナーイ♪

![]()

すそ絞りの形がクセつよなので補強材(床板受け)にヒノキ材は使えず、4×4アングルを車体裾に合わせて逆L字型に接着することにします。ただでさえ品薄のKSアングルを刈り取ってしまいましたスミマセン。。これ作らないで放置したら大ひんしゅくですね。。動力車以外の床板は軽量化のためt1.2アルミ板を使います。

![]()

再スタート案件だけですでに首が回らなくなってきていますが順番に、地道に消化していきましょう。それにしてもE353カッコイイなー💕

![]()

(臨時特急「信州」/2022.5.7、篠ノ井線 稲荷山~姨捨間にて)

![]()

(臨時特急「信州」/2022.5.7、篠ノ井線 田沢~明科間にて)

![]()

(「あずさ4号」新宿行/2022.5.7、中央本線 上諏訪~下諏訪間にて)

![]()

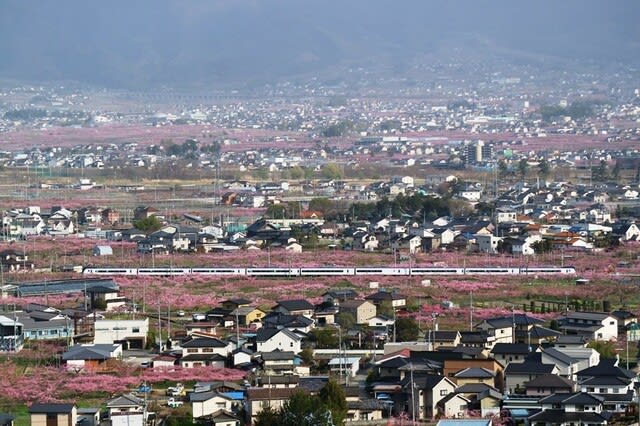

(桃源郷を行く「かいじ31号」甲府行/2021.4.1、中央本線 春日居町~石和温泉間にて)

そしてついに大物にロックオンしてしまいました。E353系「あずさ・かいじ」であります。前面貫通路カバーの微妙なカーブをどう表現したものかで悶々としているうちに沙汰止みになってしまいました。

(基本+付属の12連「あずさ38号」/2024.4.28、中央本線甲府駅にて)

久しぶりに優良有害参考図書「とれいん」なんぞを引っ張り出し・・・

動力系を中心にパーツの多くを他へ流用してしまったのですが、幸いなことに台車はすべて(基本編成9両分)残っていたので、無謀を承知のうえで付属3連を加えたフル12連を目標に再スタートを切りました。えらいこっちゃ。。。

独特の裾絞りはモックアプで検証済み。

何で再着火したかというと前面貫通路カバーの成形に一定の手ごたえをつかんだからです。以前はスプーンでペーパーをサンドイッチプレスしたらどうか、スプーンにポリパテを盛ったものをゴリゴリ成形したらどうか・・・などなど試してみたもののパッとしなかったのですが、シンプルにプラ板を挟んで熱を加えたらできるような気がしてきてトライしてみました。

t0.5プラ板を適当な大きさに切ってスプーンに挟みます。実は以前にもこの方法はやったことがあるのですが、t1.0という厚板でやったのでうまくいきませんでした。その時は基本9連を念頭にしていて貫通路を開くという発想がなかったため厚板を使ったのですが、付属編成を連結するとどうしてもカバーをパッカーン!しなくてはなりません。そのため薄板に変更したのですが、それがいちるの望みにつながりました。

沸騰させたお湯にプラ板をサンドイッチしたスプーンを漬けて15秒ほど置きます。ちなみに器はみんな大好き「峠の釜めし」の釜です。どうしても先端が開きがちになるのでフォークで2枚のスプーンを挟んだりして圧着しました。さすがに指を熱湯に入れるわけにいかないので。。

お、これはいい感じでは?♪ カドを落としたのはなるべく均一に力が加わるようにするためです。

前頭部のラフ画です。貫通路カバーはなんとか先が見えたけどキャブ周りがノープランというのが何とも。。ちなみにこのカバーは「開閉式」とはせずに、連結した状態ではKATOのNゲージ方式で「パッカーン状態の別パーツを貼り付ける」予定です。この方法、実にシンプルでいいですね。まさに目からウロコ的な方法です。

縦型モーターの485系をMP化しようとしたものなど、転用していた下回りパーツを再び呼び寄せてとりあえず基本編成用の動力ユニットが完成しました。

付属編成分はWB26mmのIMONギヤなどいくつかは手持ちで揃いましたが、台車(エンドウDT64/TR249)や床板などを新たに購入し・・・

無事3両分の動力ユニットを確保。車輪は普通のメッキ、黒染め、波打ちと三者三様ですが、銀ピカ車輪を塗ってしまえばワカラナーイ♪

すそ絞りの形がクセつよなので補強材(床板受け)にヒノキ材は使えず、4×4アングルを車体裾に合わせて逆L字型に接着することにします。ただでさえ品薄のKSアングルを刈り取ってしまいましたスミマセン。。これ作らないで放置したら大ひんしゅくですね。。動力車以外の床板は軽量化のためt1.2アルミ板を使います。

再スタート案件だけですでに首が回らなくなってきていますが順番に、地道に消化していきましょう。それにしてもE353カッコイイなー💕

(臨時特急「信州」/2022.5.7、篠ノ井線 稲荷山~姨捨間にて)

(臨時特急「信州」/2022.5.7、篠ノ井線 田沢~明科間にて)

(「あずさ4号」新宿行/2022.5.7、中央本線 上諏訪~下諏訪間にて)

(桃源郷を行く「かいじ31号」甲府行/2021.4.1、中央本線 春日居町~石和温泉間にて)