こんばんは。キユニ19を引き続き組み立てています。

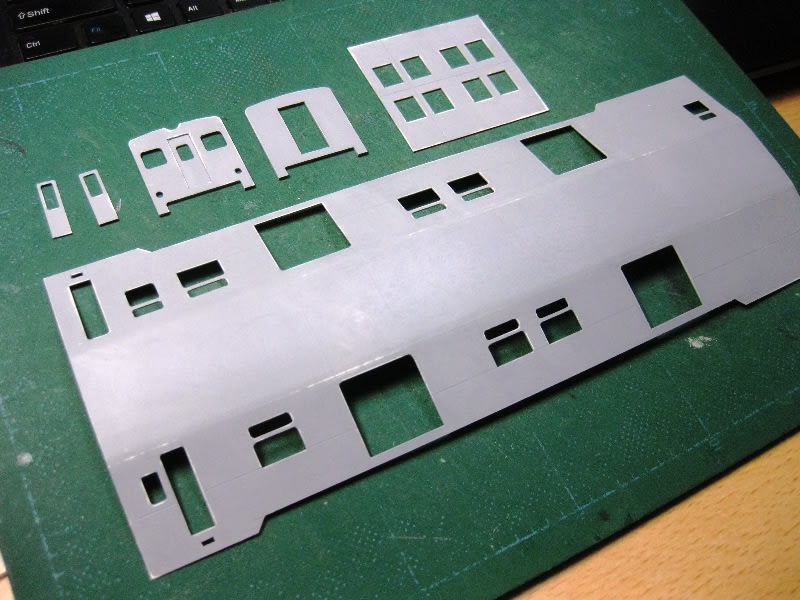

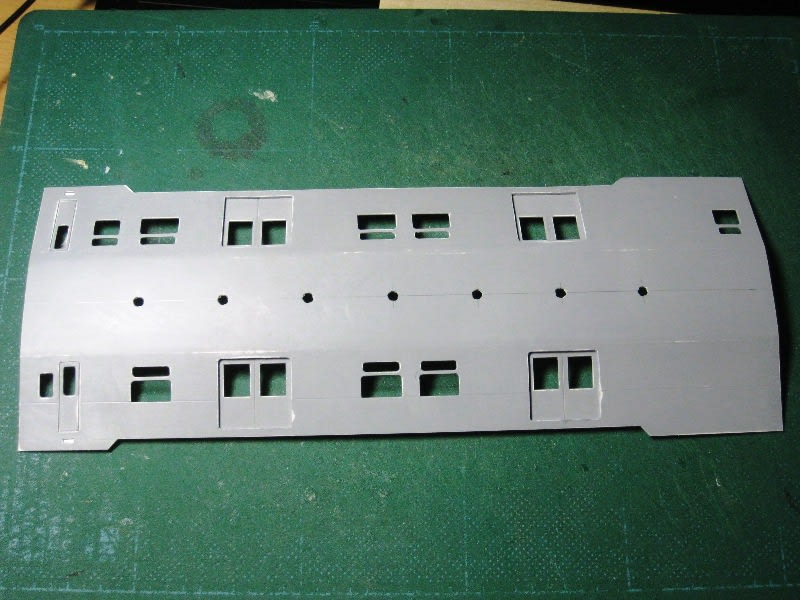

各パーツにサーフェーサーを吹き、乾燥後に#800ペーパーで軽く研磨を行いました。

![]()

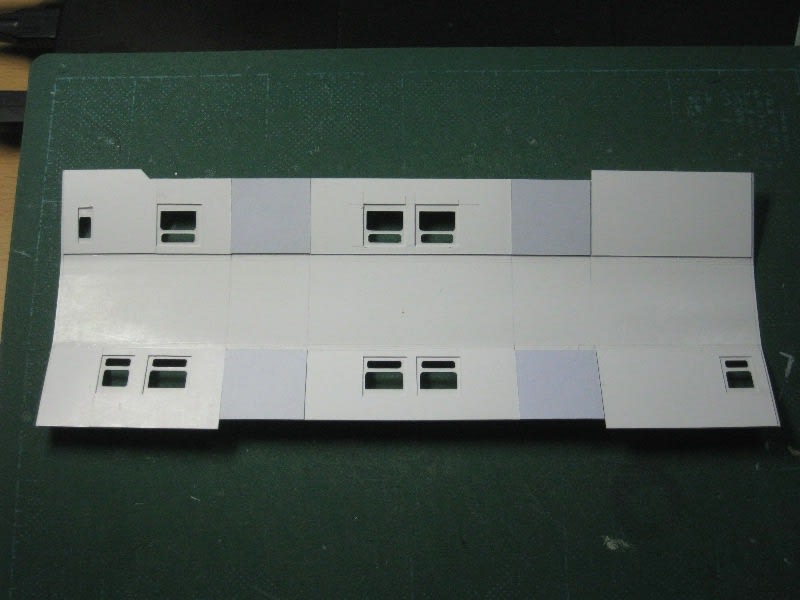

荷物ドアは一段凹ませるため、開口部よりひと回り大きく切った板目紙(t0.7程度)を貼ります。穴を開けてから貼ると絶対に大きさが合わないため、このようにまず穴ナシ状態で貼ってしまい、後から開口部をガイドにして切り抜きます。

![]()

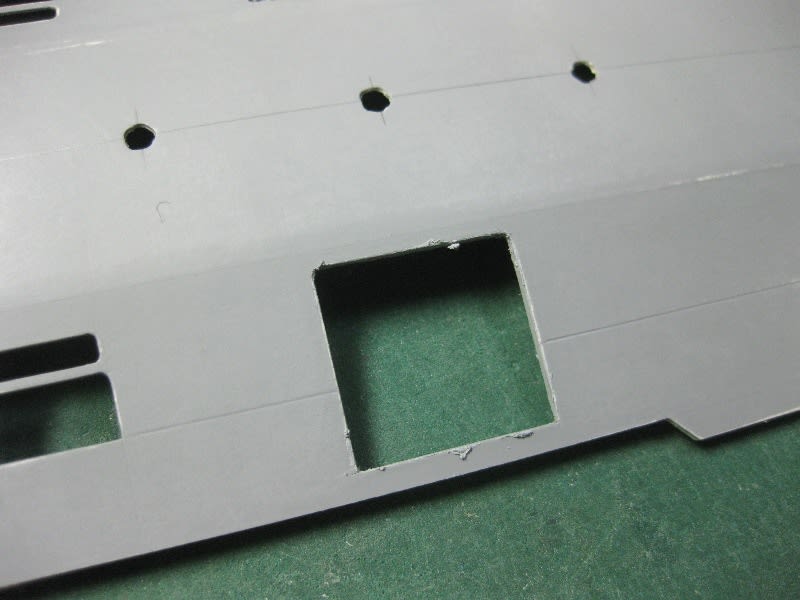

切り抜いたあとは断面にタミヤパテをすり込んでおき、乾いたらペーパーをかけて断面を整えます。屋根にはベンチレーター取付用の穴を開けました。10系でありながら、この車は、電気式気動車のキハ44000系列をタネ車としているため、ガーランドベンチレーターを装備しているのです。

![]()

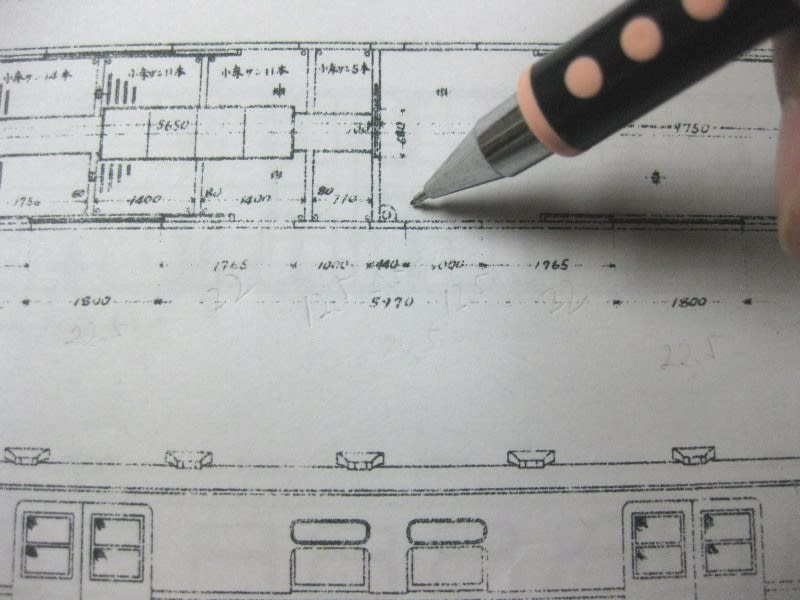

あとは排気管の穴も開けたいのですが、これがどうも実態不明でよくわかりません。電気式を液体式に改造した「キハ19」の図面をみると屋根上へ立ち上がる排気管が見当たらないので、この頃はどうやら床下排気を行っていたようです。キユニ19へ改造後はというと、この図面のように片側1か所だけ排気管らしきものが描かれていますが、側面図の屋根には排気口はもとより、キハ17などでみられる排気管冷却用のベンチレーターも描かれていません。

![]()

いろいろモンモンとしながら探していると、こちらのサイトで比較的わかりやすい写真が見つかりました。上の2枚の写真を見ると、どちらも向かって右側(公式側)の屋根の中央付近に排気口と思われる黒く汚れた部分が見えています。やはり排気管は1本だけだったようで、ベンチレーターはなく、直接屋根上に開口していたことがわかりました。

とりあえず排気口の加工は後回しにして、荷物ドアを貼り、側板の加工を終わらせました。

![]()

もう1点不確実なところで、台車が何を履いていたのかという疑問がありましたが、これもネットの写真で解決できました。図面では電気式時代のDT18をそのまま引き継いだことになっていましたが、千葉時代の昭和40年代の写真をみると、すでにキハ17などと同じDT19に換装されていたようです。なのでO氏からの引継品に紛れ込んでいた、この年代モノのDT19を有難く使用させていただくことにします。

![]()

車体の補強は3×3ヒノキ材を使ったオーソドックスな構成。ただし窓が少ないユニ車のメリットを活かし、縦の補強材を多めに入れて車体の強度を高めました。

![]()

ウィンドウシルとか雨樋とか諸々の仕上げがありますが、とりあえずこんな感じで箱になりました。

![]()

車体長は19.5mなので先に作ったキハ45などよりは短いのですが、いかんせん車体断面が小さい10系ゆえ、ペンシル型のひょろ長い車体となっています。右半分の郵便室は窓がほとんどないので夏はさぞ暑かったことでしょう。まあ護送扱いなので暑いのは郵袋さんなのですが・・・(笑)

![]()

さてさて、どんどん増える仕掛車両群。。撮影用のお立ち台も手狭になってきましたよ~

![]()

よろしければ1クリックお願いします。

![にほんブログ村 鉄道ブログ 鉄道模型へ]() にほんブログ村

にほんブログ村

各パーツにサーフェーサーを吹き、乾燥後に#800ペーパーで軽く研磨を行いました。

荷物ドアは一段凹ませるため、開口部よりひと回り大きく切った板目紙(t0.7程度)を貼ります。穴を開けてから貼ると絶対に大きさが合わないため、このようにまず穴ナシ状態で貼ってしまい、後から開口部をガイドにして切り抜きます。

切り抜いたあとは断面にタミヤパテをすり込んでおき、乾いたらペーパーをかけて断面を整えます。屋根にはベンチレーター取付用の穴を開けました。10系でありながら、この車は、電気式気動車のキハ44000系列をタネ車としているため、ガーランドベンチレーターを装備しているのです。

あとは排気管の穴も開けたいのですが、これがどうも実態不明でよくわかりません。電気式を液体式に改造した「キハ19」の図面をみると屋根上へ立ち上がる排気管が見当たらないので、この頃はどうやら床下排気を行っていたようです。キユニ19へ改造後はというと、この図面のように片側1か所だけ排気管らしきものが描かれていますが、側面図の屋根には排気口はもとより、キハ17などでみられる排気管冷却用のベンチレーターも描かれていません。

いろいろモンモンとしながら探していると、こちらのサイトで比較的わかりやすい写真が見つかりました。上の2枚の写真を見ると、どちらも向かって右側(公式側)の屋根の中央付近に排気口と思われる黒く汚れた部分が見えています。やはり排気管は1本だけだったようで、ベンチレーターはなく、直接屋根上に開口していたことがわかりました。

とりあえず排気口の加工は後回しにして、荷物ドアを貼り、側板の加工を終わらせました。

もう1点不確実なところで、台車が何を履いていたのかという疑問がありましたが、これもネットの写真で解決できました。図面では電気式時代のDT18をそのまま引き継いだことになっていましたが、千葉時代の昭和40年代の写真をみると、すでにキハ17などと同じDT19に換装されていたようです。なのでO氏からの引継品に紛れ込んでいた、この年代モノのDT19を有難く使用させていただくことにします。

車体の補強は3×3ヒノキ材を使ったオーソドックスな構成。ただし窓が少ないユニ車のメリットを活かし、縦の補強材を多めに入れて車体の強度を高めました。

ウィンドウシルとか雨樋とか諸々の仕上げがありますが、とりあえずこんな感じで箱になりました。

車体長は19.5mなので先に作ったキハ45などよりは短いのですが、いかんせん車体断面が小さい10系ゆえ、ペンシル型のひょろ長い車体となっています。右半分の郵便室は窓がほとんどないので夏はさぞ暑かったことでしょう。まあ護送扱いなので暑いのは郵袋さんなのですが・・・(笑)

さてさて、どんどん増える仕掛車両群。。撮影用のお立ち台も手狭になってきましたよ~

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村