運転室部分の製作に入ります。大胆な曲線を描く前頭部デザインですが昨今のわが国の新車と違って「球面」でないことが救い。PC上で形式図をトレースして横から見た形状を写し取ります。

![]()

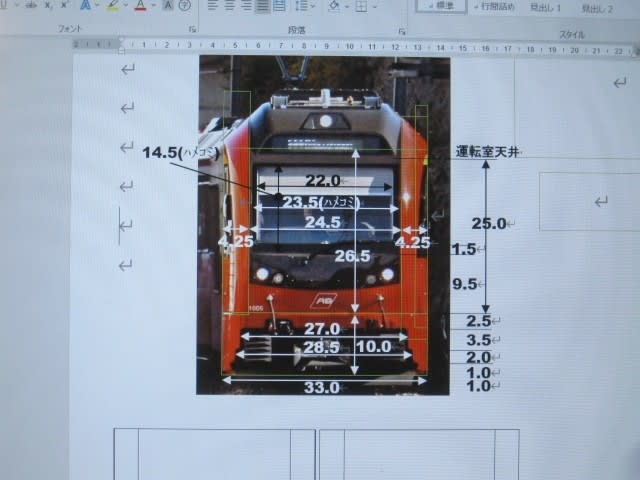

この形式図は致命的なことに正面図が無いのですが、超望遠で真正面から撮られた写真がたまたま見つかったのでこれを拝借し、車体幅を基準に1/80に設定した写真から上下左右の主要な寸法を読み取りました。

![]()

だいたいの形状は理解できたのですが、いざこれを立体的に組み立てようと思うとなかなか難しい。あれこれ検索しているうちにメーカーで製作中の実車の写真が見つかりました。これを見ると円弧を描く太い2本の骨格が左右に配されているのが分かります。模型でもこの構造を採り入れることで、特に左右方向の位置決めをしやすくしました。

![]()

(欧州鉄道ニュースWEBサイト “Railcolor news.com” 2018.1.15記事より)

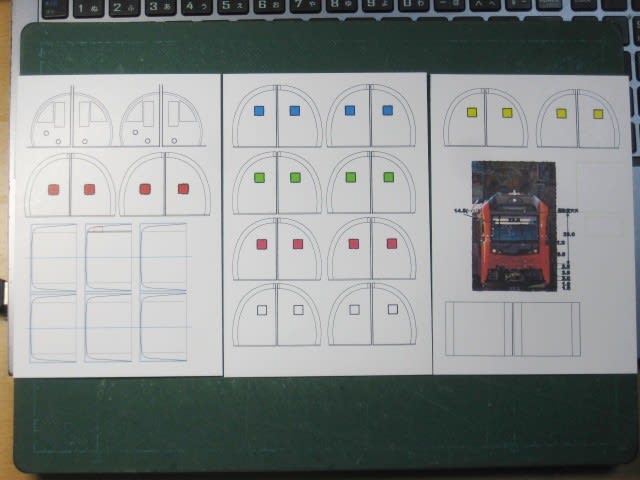

コーナー部分は積層で下地を作ってパテ盛りしてから削り出す方法とし、Wordで型紙を描画。まず基本となる骨格用の図を作成し、これをタテヨコ必要な大きさに縮小しながらコピペすることで積層パーツが出来上がります。色のついた四角は「何枚目に貼るか」を表しています。別に1、2、・・・でもいいんですけど。(笑)

![]()

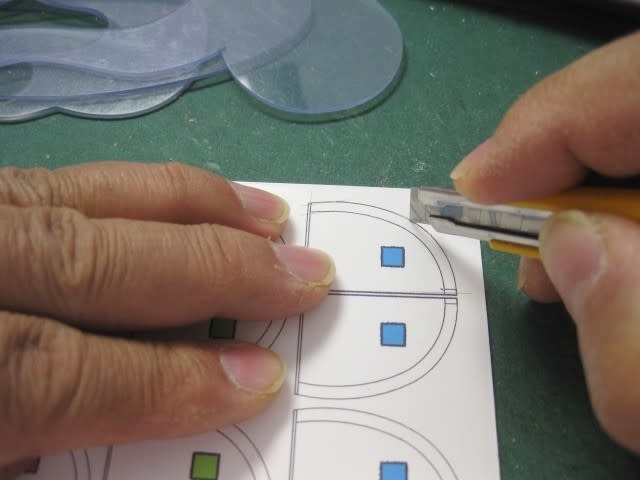

作図自体は簡単なんですが切り抜くのが大変。最初は雲形定規を使って恐る恐るカットしていたのですが、ぴったりの円弧を探すのも面倒なので、途中から写真のようにフリーハンドでカットしてみたところ意外に簡単・正確にカットできました。最終的には外皮を被せたりパテ整形したりするので、多少の切り抜き誤差があっても問題ありません。

![]()

運転室の外側と骨格を別々に組んだところ。骨格はt0.5ペーパーを2枚貼り重ねたものです。最後に窓セルを入れられるよう、床板には大きな穴が開けてあります。

![]()

両者を組み合わせ、窓から上に「外皮」を貼ったところです。窓下のライトまわりと裾の部分は複雑な接合になるので、とりあえず本日はここまでが気力の限界・・・。

![]()

上から見たところ。左右側板がテーパー状になっています。本当はこの隙間に積層板が収まるわけですが、あらかじめ貼り付けておいてうまく収まるのか不安があったので後から差し込むようにしました。

![]()

横から見たところ。とりあえず骨格レベルでは予定通り組みあがったかな、という印象。

![]()

よろしければ1クリックお願いします。

![にほんブログ村 鉄道ブログ 鉄道模型へ]() にほんブログ村

にほんブログ村

この形式図は致命的なことに正面図が無いのですが、超望遠で真正面から撮られた写真がたまたま見つかったのでこれを拝借し、車体幅を基準に1/80に設定した写真から上下左右の主要な寸法を読み取りました。

だいたいの形状は理解できたのですが、いざこれを立体的に組み立てようと思うとなかなか難しい。あれこれ検索しているうちにメーカーで製作中の実車の写真が見つかりました。これを見ると円弧を描く太い2本の骨格が左右に配されているのが分かります。模型でもこの構造を採り入れることで、特に左右方向の位置決めをしやすくしました。

(欧州鉄道ニュースWEBサイト “Railcolor news.com” 2018.1.15記事より)

コーナー部分は積層で下地を作ってパテ盛りしてから削り出す方法とし、Wordで型紙を描画。まず基本となる骨格用の図を作成し、これをタテヨコ必要な大きさに縮小しながらコピペすることで積層パーツが出来上がります。色のついた四角は「何枚目に貼るか」を表しています。別に1、2、・・・でもいいんですけど。(笑)

作図自体は簡単なんですが切り抜くのが大変。最初は雲形定規を使って恐る恐るカットしていたのですが、ぴったりの円弧を探すのも面倒なので、途中から写真のようにフリーハンドでカットしてみたところ意外に簡単・正確にカットできました。最終的には外皮を被せたりパテ整形したりするので、多少の切り抜き誤差があっても問題ありません。

運転室の外側と骨格を別々に組んだところ。骨格はt0.5ペーパーを2枚貼り重ねたものです。最後に窓セルを入れられるよう、床板には大きな穴が開けてあります。

両者を組み合わせ、窓から上に「外皮」を貼ったところです。窓下のライトまわりと裾の部分は複雑な接合になるので、とりあえず本日はここまでが気力の限界・・・。

上から見たところ。左右側板がテーパー状になっています。本当はこの隙間に積層板が収まるわけですが、あらかじめ貼り付けておいてうまく収まるのか不安があったので後から差し込むようにしました。

横から見たところ。とりあえず骨格レベルでは予定通り組みあがったかな、という印象。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村