こんばんは。引き続き115系を作っています。

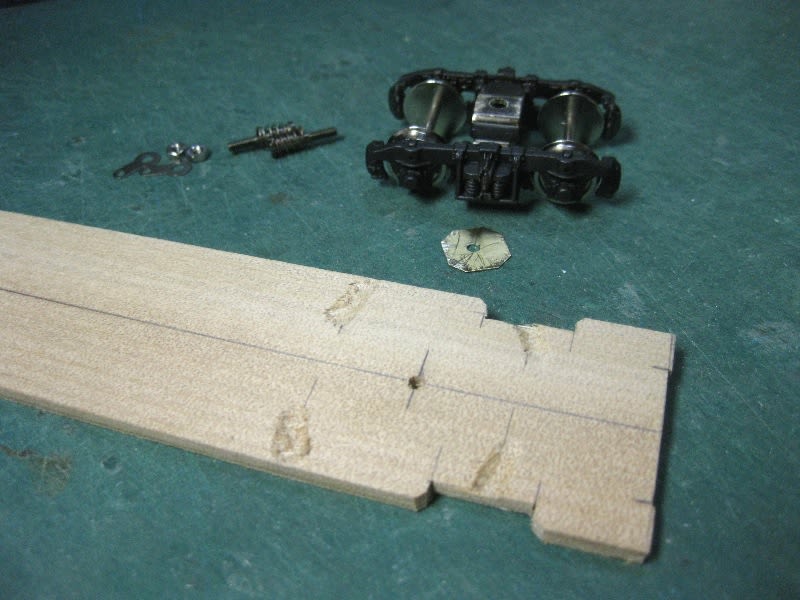

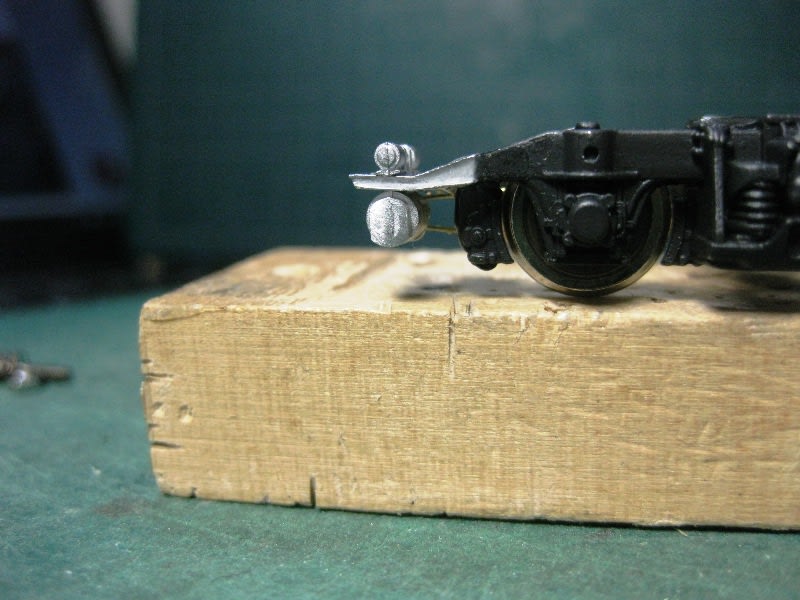

前面の話の前に前回報告したサハとクハの床下機器ですが、結局市販パーツとスクラッチで写真のように仕上げました。左2両がサハ115、右2両がクハ115です。クハはカツミのプラ一体成形のNo.1000をベースに改造しましたが、結局そのまま使ったのはエアタンク2個と箱1個だけで、それ以外はすべて削ったり移設したりしました。実車の床下機器配置図から起こした図面の寸法取りをミスっていたため、4両とも、ほぼ完成状態からいったん全部剥がして位置を修正するという大失態の末に完成しました。

![]()

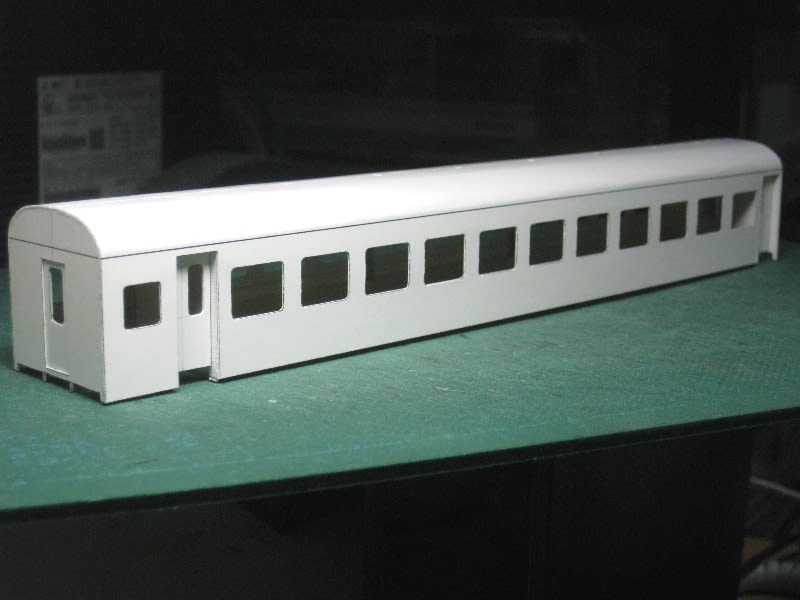

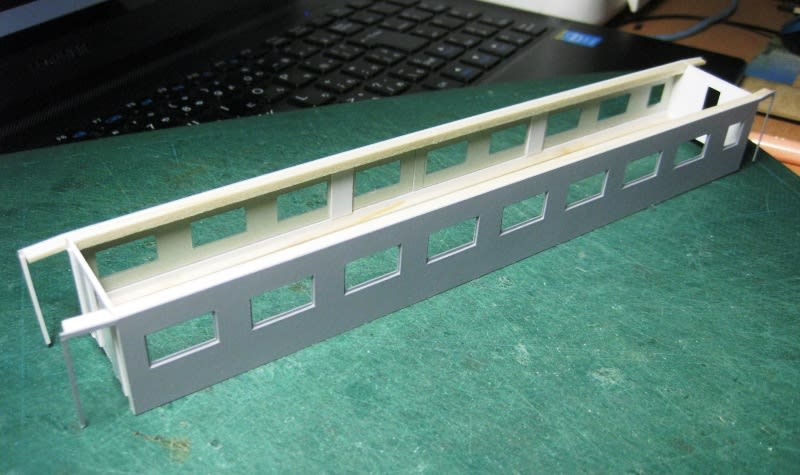

さて、この編成には4両の先頭車が入るので4個分の真鍮製前面を組み立てます。今回はとりあえずパイロット的に1個組み立てて流れを把握しました。実は以前クハ455を作った時にも組み立ててはいるのですが、その時は貫通扉のすそ絞りを修正するのにパテで盛ってごまかしたので、今回また新たな気持ちで取りかかりました。

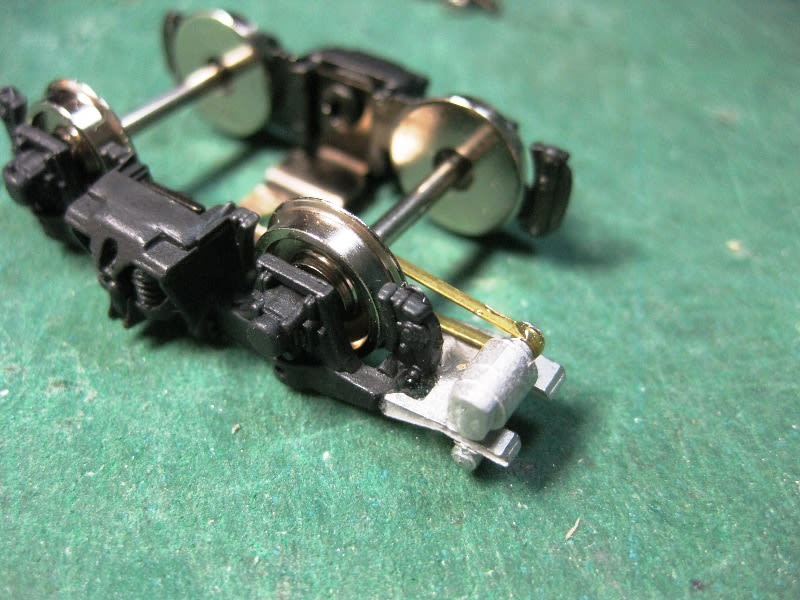

その貫通扉ですが、すでに下部両サイドに切り込みを入れて引き起こしてあります。この状態では円内の写真のように首の皮1枚でスリットから下の部分もくっついていましたが、この周辺は作り直しになるので切り取ってしまいました。

![]()

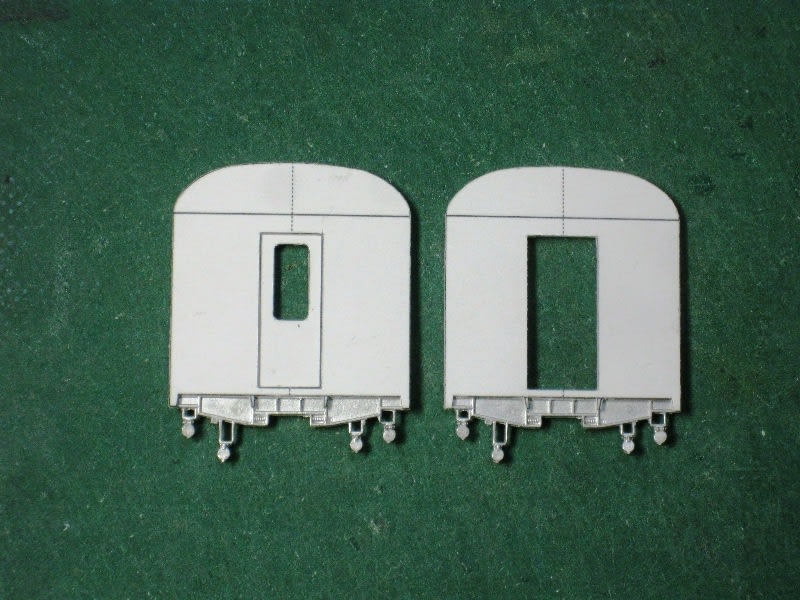

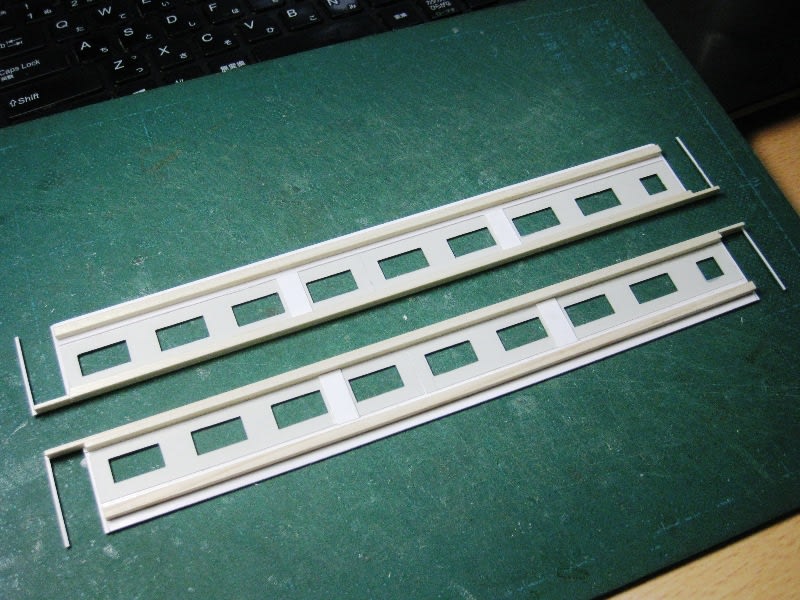

幌座は実感的なエッチングパーツも出ていますが、ここはオリジナルのプレス打ち抜きパーツを使います。ただしこのままでは四角四面で実感的でないので、写真左のように上部2ヶ所の角をヤスッてRを心もち大きくしておきました。

![]()

ヘッドライトはエンドウ製のライトケースに取り換えます。わずかに穴が小さかったのでφ5mmドリルで広げました。テールライトケースは付属していないので、こちらもエンドウ製を取り付けます。すでにタイフォンを半田付けしてありますが、出っ張り具合やスリットの垂直を合わせるのに苦労しました。

![]()

幌座、タイフォン、ヘッドライトケース、テールライトケースを半田付けしたところです。

![]()

左右のステップは渡り板(と思われる)と一体のプレス抜きパーツが入っています。中央の渡り板部分は使わないので3分割し、左右のスリットに差して半田付けすればいいのですが、スリットの幅が広くガバガバでそのままでは垂直が出しにくいため、まずアングルを半田付けしてから前面に取り付けることにしました。アングルはちょうどよいサイズが手元になかったのでt0.2真鍮板を折り曲げて作りました。

![]()

ステップと手すりをすべて取り付け、写真では見にくいですが、貫通扉下部(連結器の切り欠き)の整形も終えた前面です。アンドン方向幕はt0.3真鍮板から作り直そうと思っていますが、現在切らしているので入手でき次第作る予定です。

![]()

あと3両分。。ここを突破しないと完成しないのでなんとか地道にやってくしかないですね。。。

![]()

よろしければ1クリックお願いします。

![にほんブログ村 鉄道ブログ 鉄道模型へ]() にほんブログ村

にほんブログ村

前面の話の前に前回報告したサハとクハの床下機器ですが、結局市販パーツとスクラッチで写真のように仕上げました。左2両がサハ115、右2両がクハ115です。クハはカツミのプラ一体成形のNo.1000をベースに改造しましたが、結局そのまま使ったのはエアタンク2個と箱1個だけで、それ以外はすべて削ったり移設したりしました。実車の床下機器配置図から起こした図面の寸法取りをミスっていたため、4両とも、ほぼ完成状態からいったん全部剥がして位置を修正するという大失態の末に完成しました。

さて、この編成には4両の先頭車が入るので4個分の真鍮製前面を組み立てます。今回はとりあえずパイロット的に1個組み立てて流れを把握しました。実は以前クハ455を作った時にも組み立ててはいるのですが、その時は貫通扉のすそ絞りを修正するのにパテで盛ってごまかしたので、今回また新たな気持ちで取りかかりました。

その貫通扉ですが、すでに下部両サイドに切り込みを入れて引き起こしてあります。この状態では円内の写真のように首の皮1枚でスリットから下の部分もくっついていましたが、この周辺は作り直しになるので切り取ってしまいました。

幌座は実感的なエッチングパーツも出ていますが、ここはオリジナルのプレス打ち抜きパーツを使います。ただしこのままでは四角四面で実感的でないので、写真左のように上部2ヶ所の角をヤスッてRを心もち大きくしておきました。

ヘッドライトはエンドウ製のライトケースに取り換えます。わずかに穴が小さかったのでφ5mmドリルで広げました。テールライトケースは付属していないので、こちらもエンドウ製を取り付けます。すでにタイフォンを半田付けしてありますが、出っ張り具合やスリットの垂直を合わせるのに苦労しました。

幌座、タイフォン、ヘッドライトケース、テールライトケースを半田付けしたところです。

左右のステップは渡り板(と思われる)と一体のプレス抜きパーツが入っています。中央の渡り板部分は使わないので3分割し、左右のスリットに差して半田付けすればいいのですが、スリットの幅が広くガバガバでそのままでは垂直が出しにくいため、まずアングルを半田付けしてから前面に取り付けることにしました。アングルはちょうどよいサイズが手元になかったのでt0.2真鍮板を折り曲げて作りました。

ステップと手すりをすべて取り付け、写真では見にくいですが、貫通扉下部(連結器の切り欠き)の整形も終えた前面です。アンドン方向幕はt0.3真鍮板から作り直そうと思っていますが、現在切らしているので入手でき次第作る予定です。

あと3両分。。ここを突破しないと完成しないのでなんとか地道にやってくしかないですね。。。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村